成功的定义有千万种,但无论从哪个维度衡量,“回县城做煤矿工人”这个选项,都会被率先排除在外。

然而2025年春节刚过,27岁的高跃忠下井了。

一年多以前,他更熟悉乘坐全镜面电梯上升,抵达写字楼的高层。那时他还坐在济南宽敞的大平层办公室,手握本科学历,在互联网大厂做销售,享受过万的月薪和组内销冠的名号。

但在2025年年初,他决定先停一下,辞职,回到老家山西吕梁柳林县,做个普通矿工。从每天搬运上百斤煤泥灰做起,远离信号和电子设备,接受飘荡的煤灰和机器的轰鸣。没有时刻盯着手机的必要了,活儿来了就要去做,任务总是单一而具体,工资固定几千元,没有升职加薪的许诺,自然也没有加班、竞争、绩效和指标。

这段经历被他整理出来,不定期更新在个人微信公众号上,收获了近50万的阅读量。近500个来自全国各地的年轻人给他留言、发私信,他们有着类似的处境,想要寻找一个确切的答案。

对高跃忠来说,他的答案不算完美,但也绝不是失败的退场。他只是想在27岁,小小地掌控一次自己和生活。

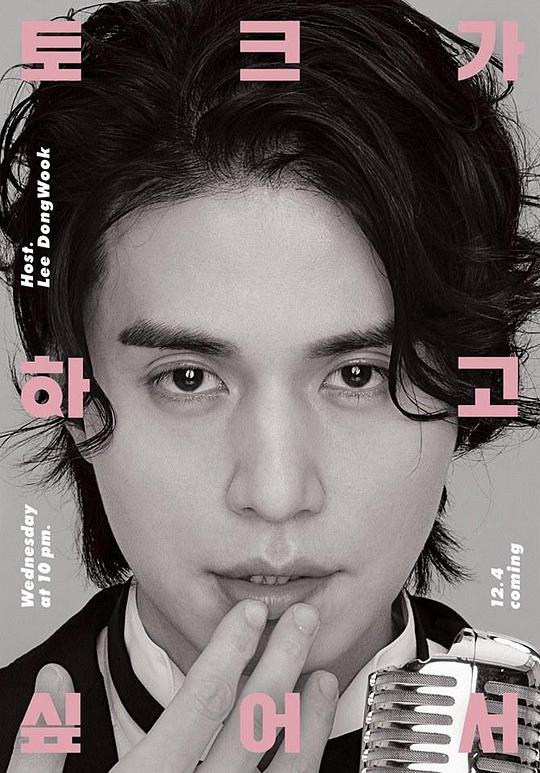

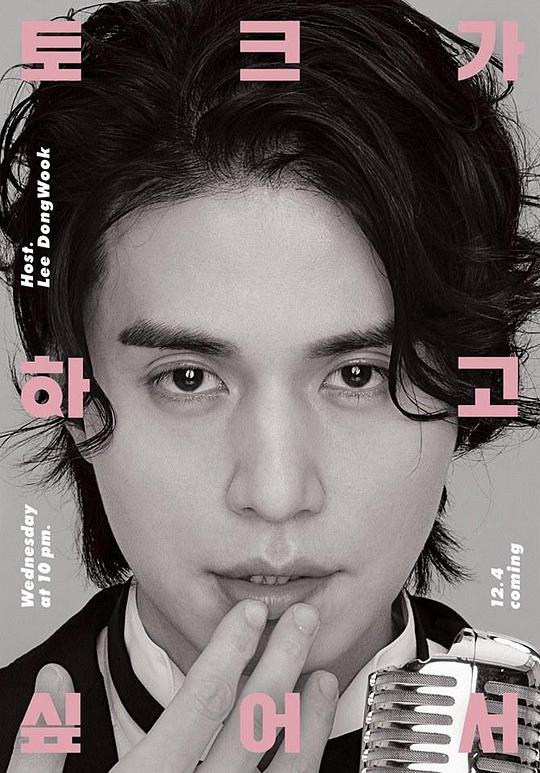

高跃忠准备下井。受访者供图

“应该”之路

猴车来了,缓缓滑到高跃忠面前。他瞅准时机,抓住面前冰冷的竖杆,一步就跨上了那个狭小、冰凉的铁皮座椅,上面还挂着煤灰。他双脚搭在下方支架,猴子一样攀在车身上,头顶两根大拇指粗的钢绳发出嘎嘎响叫,猴车晃动着往深处下降。

熟悉的电子女声响起来,在空旷的巷道里带着回音,一遍遍提醒高跃忠和工友们:“前方到站请下车”。他们将抵达距离地面400米左右的一处下车点,也是高跃忠的“工位”——一张猴车控制台、一把金属椅和一个消防沙箱。

这里环境还算不错,依旧是宽四五米、高七八米的拱形隧道,地面铺了一层光亮的瓷砖,倒映出头顶的灯带,让周围更亮堂。

11月的山西,气温已经降到个位数,为了通风换气,风筒还是不断送进气流,这让井下温度更低,高跃忠套了三四层厚衣服,身上有些臃肿,有的工友穿了两层厚袜子,依然无法阻止冷气入侵,于是几个人默契地双手揣兜、双脚并拢,兴致勃勃地凑在一起闲聊拉话,从俄乌战争到为什么和对象吵架,先把氛围带动起来。

高跃忠给他们贡献了不少话题,讨论最多的就是这个架着眼镜、文质彬彬的年轻人,为什么想不开到煤矿工作。

“在大城市工作多好呀。”一个工友带着向往的眼神看向巷道,仿佛尽头就是高楼大厦,他说那里应该有洒满阳光的办公室,等自己的孩子长大,就要在那样的地方工作,而不是下井,在阴冷潮湿的地下,冒着关节疼痛、煤灰进肺和矿井垮塌的风险,跟外界隔绝。

他们不止一次劝面前这个不知好歹的新人,赶紧离开,年轻人就应该在外面闯荡,但高跃忠不为所动,第二天、第二个星期、第二个月,还是照样出现在煤矿。

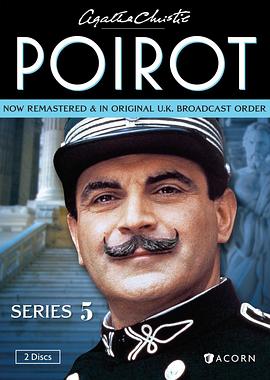

高跃忠所在的矿区一角。受访者供图

同样的话,高跃忠早就听过。

他父亲就是个矿工,总是在喝完酒后醉醺醺地拉着儿子念叨:“你以后千万不要像我这样下矿。”母亲杨晓丽送他读书、为他选专业,也是想让儿子出息,别走他爸的老路,成为一个“受苦人”。

“有本事的人都在外面,没本事的才会来煤矿。”周围人大都看不起它,尽管这是在山西中部的柳林县,一个80%以上土地下都含煤、兴衰都与煤矿紧密相连的地方。

27座煤矿分散在柳林的山洼间,煤矿集团的触角伸进医院、学校、房产、加油站,大街小巷都带着黑色的影子。高跃忠家门外就是一座跨江大桥,运煤的火车每天都要从桥上疾驰而过,震得房子也跟着轻晃。

每晚10点之后,县城陷入沉睡,私家车只剩零星几辆,街道成了半挂车的领地。等待出发的停靠在路边,装满货的则以七八十公里的时速呼啸而过,落叶打着旋飞起来,半挂车盖着帆布,仍有细细的煤灰飘下。

不像他待过的那些大城市,高跃忠觉得那里生活的人说话轻声细语,搭乘扶梯也只礼貌地站在右侧,给赶时间的人留出通道。

他想起大学时自己去上海,第一次坐地铁,看列车往不同方向疾驰。青旅的老板娘穿着电视剧里才能见到的当季单品,而自己连肯德基都不会点。在东方明珠前、在巨大的立交桥旁,他突然感到家乡的落后,错落的山、狭窄的路、灰蒙蒙的天,像是被永远定格在古老年代。

夜晚10点后,柳林县街头呼啸的运煤车。新京报记者 左琳 摄

“那时我才觉得,之前的世界很渺小,现在我又重新认识了一个新世界。”高跃忠崇拜城市,迫不及待想留下。和父辈们期待的一样,他也理所当然地认为,人就该朝着更上面、更亮堂的地方去。

不自觉地,他被一堆“应该”推着向前:应该留在大城市,应该追逐高薪,应该在竞争中胜出,应该用业绩证明价值。

2020年刚毕业到天津做房产销售时,他才22岁,在酷暑戴口罩、穿西服、打领带,给客户撑伞、买水、准备鞋套,满头大汗地爬楼;电动自行车没电了,他就边推边跑,脑袋里还在琢磨说辞。后来他换了其他销售工作,内容不是他喜欢的,但为了赚每月1500元的提成,他坚持打满300通电话,对面感觉受了冒犯,毫不客气地回应:“跟你说了不要再打电话,你听不懂人话吗?”他赔着笑脸道歉。

挫折似乎成了他的养料。4年辗转了4个城市后,他掌握了城市生存法则,随时能讲一口顺畅的普通话,学会拿捏对话的节奏——什么时候应声、什么时候停顿、什么时候保持微笑。打扮少了土气,镜子里的自己领口整齐,头发被灯光晃得隐隐发亮。

这期间,他到济南一家头部互联网教育机构,做课程销售。

那是线上教培机构野蛮生长的阶段,不用加班且工资过万是常态。办公室亮堂热闹,打印机的热气、同事的笑声和键盘的敲击声混在一起,每晚十点半下班,他都可以轻快地走出公司,再慢吞吞地回家休息。“当时想着,或许真能在济南买套房了。”

那是他最接近梦想的时刻。

井下生活

眼下,高跃忠和妈妈住在一幢位于县城边缘的二层小楼里。房子距离煤矿大约14公里,骑电动自行车上下班,大约需要半个小时,天冷了,他就开上6月份新买的小轿车去。

从大城市回来,像是一场失败的逃离。更让他难以接受的,是承认自己“煤矿工人”的身份。最初几个月,为了不被同学和朋友嘲笑,他不说自己在煤矿下井,只说在集团上班。一出矿区大门,他就立刻脱掉反光背心,唯恐被人看到,知道他是个挖煤的。

每天出井时他都脏兮兮的,指甲缝和掌纹都是黑色的煤尘,只能靠洗洁精和钢丝球,把粘在身上的、油腻又黏糊的煤泥灰刮掉,留下发痒的脸和起皮的嘴角。工友们则会嘬两口香烟,一边喝酒,一边兴奋地谈论女人,他觉得粗俗,一概不参与。

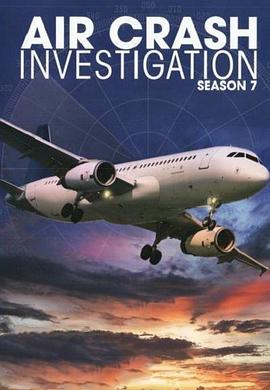

下井结束,高跃忠和工友们一样,脸染上煤灰。受访者供图

他读的大学虽然不是名校,但好歹是正儿八经的二本。“当时觉得丢人,一个本科生,辛辛苦苦读了这么多年,最后还是跟小学毕业、四五十岁的人一起去那个黑乎乎的地方,干同样的工作、拿同样的工资,真是白念了。”

唯一的好处是,每天早上9点,他都会准时戴上矿帽,穿上雨靴和深蓝色的工服,再把白毛巾缠在脖子上,踏上猴车缓缓向下。就像一个与外界切割的仪式,光线逐渐消失,耳边只剩下猴车节律的金属碰撞声,让周围显得更加寂静——只要到了井下,他就不用再背着地上的包袱。那里是一个纯粹的世界,几百米厚的地壳暂时隔绝了一切,包括外界的眼光和评价。

大部分时候,井下的工位都是独属于他一个人的空间。猴车控制员的工作相对清闲,有人要上下井就动动按钮,因为不能携带任何电子设备,过剩的时间竟成了他的困扰。

聊天是解闷的方式之一,可等到话题说尽,大家就自然垂下头休息,没多久,鼾声便会响起。高跃忠也会跟着睡去,老工人翻身的响动、吱吱呀呀的磨牙声绕着他,让他不断惊醒。

后来,他开始看书,每次下井都要在装着饮用水、零食的奶茶袋里塞本书,从《傲慢与偏见》《窄门》到《法治的细节》……几十本大部头都随他光顾过煤矿。

迷上阅读后,高跃忠变得越来越爱琢磨事了,井下许多时间是在思考中度过的。再往后,他发现在这个黑色的世界里,自己的感官也变得更加灵敏。手的触摸、步伐的节奏、目光的移动,都在与外界的交织中变得具体。

就连井下每时每刻都在吹的风,也有了细微变化。在他的工作面,“风温柔得像母亲的手抚摸着后脑勺和身体”,而在更深的地下,风是吼叫的,“像汹涌的海水猛烈拍击着沙滩”。

他开始观察周遭,煤尘在矿灯照射下四处乱窜,他形容“仿佛海洋里鱼群游过来”。他也逐渐理解那些粗俗的、没有追求的工友,他们为何安于此处、他们的生存哲学。

被高跃忠带去矿下的书被煤灰染黑。新京报记者 左琳 摄

这不同于过去。他在外面打拼时,时间分明是个奢侈品,他没空思考工作和提升之外的问题。

那时,他的每一天需要精确到秒,闹钟必须至少设3个,才会在6点准时把自己叫起来。眼睛还没睁开,手已经摸向手机,在刺眼的光亮里把铃声关掉,同时瞥见几条还没来得及回复的新消息。

洗漱、穿衣、抓背包,每个动作都必须熟练干脆,足够利索的话,他可以一边跟着早高峰的人潮往地铁走,一边把包子塞进嘴里吞咽,如果哪个环节出错,连早餐都没得吃。在北京时,这些经历几乎每天都在重复,他的通勤距离将近40公里,地铁需要坐20多站、耗费2小时,身边的每个人都匆匆上车,再沉默着、步调一致地跋涉,赶去换乘。

等他坐在电脑前,考验才真正开始。

屏幕上,十几条消息轮番弹出,这个电话还没打完,另一件事的催促声又在耳边响起,屏幕角落里的图标不停闪烁,不知不觉就过去了几小时,好像什么事都做了,却好像什么事都没完成。

不过,这些困扰都不足以让他退缩。决定到大城市闯荡时,他就做好了接受“快节奏”生活挑战的心理准备。他相信,这是一个成年人、职场人,必须经历的锤炼。他也不喜欢认输,只要沮丧的念头冒出来,他就告诉自己要坚持下去,等工作能力提升了,一切就会游刃有余。

他也短暂感受过梦想一步步实现的充实感,尽管只有4个月。那家给他带来无限希望的线上教培机构,因为“双减”政策大规模裁员,他成为其中一个。

往后三年,他辗转在不同城市,待过外企和另一家互联网大厂,直到再次回到济南,第二次入职这家公司。只是,一切都不一样了。

2021年在济南工作的高跃忠深夜下班。受访者供图

“你对公司毫无用处”

11月初,高跃忠轮到了夜班,从晚上10点持续到第二天早上6点,外面天还没亮,矿区却始终醒着,硕大的运煤带横跨头顶,水塔和烟囱安静地列在空地,目送那些摩托车载着穿反光背心的煤矿工人,轰鸣着进出厂区。

即使昼夜不停,矿区的节奏也总是不紧不慢。这与一年前的那些深夜完全不同——再次回到那家教培机构后,高跃忠发现,凌晨一两点,公司整层楼还灯火通明,早上神采奕奕的同事们,此刻双眼无神地对着电脑批改作业。身处日光灯营造的永恒白昼里,他的感官逐渐麻木,直到胃部传来一阵痉挛,才会想起该休息了。

他计算过,那时每天要给至少100位家长打去电话,大于5分钟的有效通话时长超过6小时,面对面讲课一场20分钟左右,一天要讲十多场。为了挤出时间多打一通电话,他尽量不喝水,嗓子永远是沙哑的。有段时间,高跃忠莫名其妙出不了单、没有钱赚,整整半个月,他都在内耗和焦虑中度过。

“我比平常努力1万倍,大家不打电话,我还在打,大家觉得不行了,我还在打,即使我觉得不行了,也还在打。”身旁的墙面挂着“能打单子会服务”的标语,背后的同事双手合十对着电脑闭眼祈祷。他想放弃,但又没法躺平:“我不想拖团队的后腿,就算再拉垮也得努力,让别人看到。”

于是在领导走近时,他头不敢抬、眼睛不敢瞟,只是用力攥着手机继续打电话,让他看到自己还在努力。但电话挂断的瞬间,耳边响起的“嘟嘟嘟嘟”,好像在冷酷地说:“你对公司毫无用处。”

做销售时,高跃忠的业绩在公司排名靠前。受访者供图

他不知道自己怎么了,每晚回家,只想躺在床上,任由失落的情绪浮上来。偶尔,和同组的朋友们聚会,大家不约而同地留在KTV唱到天亮,即便反胃、恶心、晕眩,第二天还要上班,也更愿意沉浸在震耳欲聋的音响里,任由压力和情绪宣泄,不愿离开。

自己好像很久没有感受过“成就”了,每天拼命打电话、卖力售课,换回银行账户里每月增长一次的数字,但这些课程质量如何、对学生有多大帮助,他一概不知。

有几个月,他的销售额稳定在小组第一,业绩超过规定的200%,光是提成就有6000多元,算上底薪已经过万,家里都是公司奖励的锅、电吹风、电影票,领导又开始看好他,同事们羡慕地请他别太努力了,让他们很有压力。但这些,依旧没能让他确认自己的价值。

只有一次,家长特意感谢他晚上还为学生辅导功课。这是他第一次觉得自己的努力拼搏,不仅仅是在高频切换和被动响应中,被兑换成一张张报表、一串串数字,而是为了一个具体的人。

“我到底在拼什么?”他越来越不清楚方向,该往哪去、该做什么,这些迷茫的、缥缈的念头不断往外蹦,像灰尘钻进毛孔,越吹越满,抹也抹不掉。

终于,在济南的最后几个月,高跃忠的身体先于意志崩溃了。

现在想起来,其实从年初的某个早上,他的身体就不对劲,在公交车上一阵眩晕,几乎就要晕倒了。去公司,电梯上升的那一刻,心脏咚咚跳个不停。到工位后,忙得不可开交的同事罕见凑过来:“你脸怎么这么白,怎么都冒汗?”身边的人还在给客户打电话,唾沫星子飞溅,即便他戴上耳麦,上百个人同时打电话的声音依然嗡嗡的,不断地,像海水一样层出不穷地涌来。

连续三四天,他都感到食欲不振,恶心、想吐、失眠。在为数不多的散步时刻,他看到晚高峰高架桥堵塞,心脏更难受了。挨到半夜,他给妈妈打去电话,带着一点哭腔、一点郁闷和一点愤怒:“我睡不着,关键是我要死了。”

柳林县城。新京报记者 左琳 摄

杨晓丽今年50岁了,生老病死,什么场面都见过,但接到儿子电话的那晚,她还是慌了。

那是和往常完全不同的通话,三更半夜把她吵醒,话却短得像漏气,声音急促,不断冒出“猝死”“辞职”的字眼。“先休息一下。”她只能安慰,反复两三通之后,电话不再打来,但没过几天,儿子传来消息,他辞职了。

杨晓丽最反对的就是辞职,她不在乎成功、职业、梦想、收入,只要稳定就行,最好能踏踏实实把一份工作干一辈子。但她又想起儿子几次回来,脑袋都耷拉着没什么精神,成了“闷葫芦”,也只好妥协:“身体要紧,辞职就辞职吧。”

到了2025年春节,舅舅传来消息,老家煤矿正好在招工人。那时高跃忠已经在太原,找到了一份初创公司新媒体运营的工作,工资不错,也有成长空间,但他还是决定辞职,回老家下矿。

以前,他觉得自己就应该坐办公室、吹空调、拿笔杆子。每个人都在告诉他,人要向上走。现在,他不想再和自己较劲了,为什么不能向下,去从事体力劳动?

掌控身体

相比地上,井下是一种完全不同的环境。高跃忠最先要做的,就是克服恐惧——担心猴车发生事故,把自己甩飞。还有漆黑的巷道、巨型的掘进机、快速传送的皮带以及地下水淹没矿井。井下的节奏也要重新适应,比如全年无休、没有节假日,8小时不能吃饭时的心慌、饥饿。

时间久了,这些渐渐成了他的习惯,坐猴车偶尔害怕,也是一时的、可控的,很快就恢复平静。他认可了煤矿的特殊性,多穿衣服、带些零食、多晒太阳。

高跃忠和工友们上夜班。受访者供图

除了控制猴车,他逐渐被安排了更多活儿,去水泵房泵水、跟着老工人在皮带巷检修,在“突突突”的机器声中,他拿着风镐、木楔子、钢管、铰链,调整皮带架子的高低。他们搬砖和水泥,打、砸、钻,“汗水珠子像下雨一样从头上坠落,衣服浸透粘在背上,胳膊酸了、乏了,力气用光了,呼哧呼哧地喘着粗气,眼镜也起了雾。”

这是一种彻底的、无法分心的疲惫。大脑清空了,只剩下呼吸、心跳,以及肌肉对抗重量的节律。在那一刻,焦虑没有立足之地。

不出半年,高跃忠发现自己的体重下降了20多斤,腰背似乎也更有力了,肩膀还酸痛着,可曾经用尽全身力气都抬不起来的重物,现在变得轻松不少。

他能清晰地感受到肌肉的发力,呼吸和心跳的速度。他的新陈代谢加快,感冒频率减少,即便降温,他在井下的衣服厚度也还和夏天一样。不同于之前的漂浮感,现在他觉得踏实,似乎重新掌控了身体。

虽然很大程度上,高跃忠是强迫自己快速接受这样的环境,但他也感受到了自己正在慢慢变得稳重、平静,融入这片黑色,在缺失阳光的天地里慢慢成长。

“这里是黑暗的国度,一切都是黑色,干净白皙的人儿转眼就会变成黑色。”高跃忠带下矿的书,不过六七天,边缘就被飘荡的煤灰染黑,自己的脸也不例外,他和朋友面对面,硬是没被认出来。

高跃忠在矿区的换衣柜。受访者供图

待得久了,他完全忘记自己是一个大学毕业生,而是像其他煤矿工人一样劳动,四五个人一起扛着五六米长、两三百斤重的U型管,齐齐喊着口号,他们顶着相同的黑色安全帽,都长着黑黢黢的脸,遇到熟人时,会露出一排白森森的牙齿,说笑一番。

他已经开始适应自己是一名矿工,至少不再羞耻。“都是凭劳动和时间换钱,没什么不一样的。”他告诉自己,既然选择了煤矿,就要接受一切变化与环境。

带着这些改变,高跃忠开始试着了解和他朝夕相处的工友们。

比起外界,矿区工人间的联系要紧密得多,毕竟在矿下,能依靠的只有彼此。有时他们要4个人一起搬运几十吨重的箱子,但凡一个人脱力,就都得停下休息,他们会大喊着“一二”的口号,保持步伐一致,也会给新人传授经验,怎么拧螺丝更省力、怎么让货物摆放更省空间,时间久了,彼此都有默契。

至于大家都不愿意提及的危险,比如真的发生了矿难,他们就是把命拴在一起的兄弟。

以前他不懂,工友们清楚煤矿的残酷,却还是任劳任怨,甘愿几十年在暗无天日的地底深处;也不懂为什么他们一出井就要先抽烟,得三四根才能过瘾,谈到好酒就吧唧嘴唇,喉头都在滚动。

现在他更加理解生活的无奈。这里清闲且稳定,生活可以一直这样过下去,在煤矿时间越长,就越有安全感,失去了改变的勇气。一旦跳出这里,就会不知所措,没有一技之长,不知道怎么谋生。

而节俭是因为,今天喝一点,明天喝一点,就可能把房子、车子给喝没了。还有那些呛人的烟味,那些粗鄙的话题,是对生存的确认,也是对生活的短暂逃避。

于是偶尔,高跃忠也喝上一杯,让自己沉浸在和工友们同等的晕眩中。

高跃忠平时阅读做的笔记。新京报记者 左琳 摄

不完美的生活

在猴车控制台待了3个多月后,高跃忠被调到了运料队。

高跃忠把它评价为“二线工种中最累的”活儿,内容依旧简单,只要把货物从车场运到井下就行。但实际上,这些货物动辄上百斤。高跃忠和一位工友抬第三根钢架的时候,就开始大喘气了,手掌已经磨红,但只休息四五分钟又要继续做,头上的汗就像没拧紧的水龙头,20根抬完,他感到自己手脚无力、腿肚发软、心跳加快,“咕咕咕咕”喝掉半瓶水,到最后4个人都没了力气,只能伸腿踢、用腰顶。

他只想说几句话,但喉咙没了力气,病人一样哼哼唧唧;即便隔着两三层衣服,肩膀也淤青了,手掌握成的拳头像个沙包,软塌塌。整个人碎成一摊烂泥,呼吸、心跳都只保持在最低机能,流干的汗水,似乎还在以某种看不见却能感受得到的力量压向身体。

高跃忠家门口常有运煤列车驶过。新京报记者 左琳 摄

杨晓丽记得,在运料队那三个月,她见最多的就是高跃忠躺在沙发上,不知道什么时候就睡着了。第二天,劳累又像疾病一样扩散到高跃忠全身,啃噬着身体,让精神完全没有时间思考别的事情。他不想上班,只想继续躺在床上。

在他眼里,煤矿不好的地方其实很多,每天下班在澡堂换衣服时,烟味、汗味、脚臭味混在一起,衣服总是汗津律的,更不用提阴冷与潮湿让他们患上严重的风湿病,身体佝偻着,因为常年见不到太阳,每个人的肤色都透着苍白,就连眼皮上都有道明显的“眼线”,事实上,那是残留的煤泥灰。

他去过最核心的采煤区,那里煤灰飞扬。“仅仅是鼻子吸入,就有种沉重感,不自觉吞咽了几口唾沫。”他看见一个人用钻机在地面打孔,煤泥水溅起,飞得到处都是,脚下的煤层是软的,过于湿冷的地方还长出了成簇的野蘑菇。有些地方需要水泵抽水,机器轰鸣。瓦斯味重得刺鼻,戴上防尘口罩也不顶用。两位经常在一线奔走的工人说,因为声音太过刺耳,只能戴着耳塞,说话靠喊,用了半年多才适应。

偶尔,高跃忠还是会翻一翻旧朋友的动态,其中一个发小依然留在北京,他搬到了离公司更近的地方,换过几份工作后工资跟着上涨,买房指日可待,而济南那个对着电脑祈祷业绩的胖子,现在比自己更努力,甚至升到了组长。如果自己当初不离开,现在是不是已经赚到更多钱、坐上更高的职位?

他怀念那些拼搏的时刻,同时依然不清楚自己未来是否留在煤矿、会去哪里,但答案已经不重要。即使不完美,在煤矿、在家乡,高跃忠已经重新感受到了生活。

11月初,高跃忠在柳林县工作的矿区。新京报记者 左琳 摄

一天的工作结束了,高跃忠坐上猴车,往地面去。光线一点一点变得温暖柔和,带着他重返日常。他不再需要向谁证明“选择”的正确与否,向上或向下,不过是生活的不同截面。重要的是,在几百米深的地心,和工友一起蹲扛几百斤的钢架时,他能清晰地听到自己的呼吸与心跳,感受双脚扎进泥土里。这是重新掌控身体,确信价值,与世界建立连接的实感。

“我变得稳重、平静,自己在那片黑色的缺失阳光的天地里正在慢慢成长,开始脚踏实地起来。”他在公众号里写道。

他走向亮着灯的家,并未加快或放慢脚步——此刻他不是在逃离,也不是在奔赴,只是走在一条他主动选择的、布满煤灰的路上。

新京报记者 左琳

编辑 杨海 校对 刘军